【本研究のポイント】

- X線分光撮像衛星(XRISM:クリズム)注1)の優れた分光能力により、ケンタウルス座銀河団の中心部に高速で動く高温ガスの流れの存在を世界で初めて発見した。

- 観測された高温ガスの運動は銀河団が成長過程で経験した衝突合体の痕跡を直接的に示すものである。

- 銀河団中心部の高温ガスの速度構造の直接観測は、数十年来の謎であった銀河団中心部の加熱機構の解明にもつながる。

【研究概要】

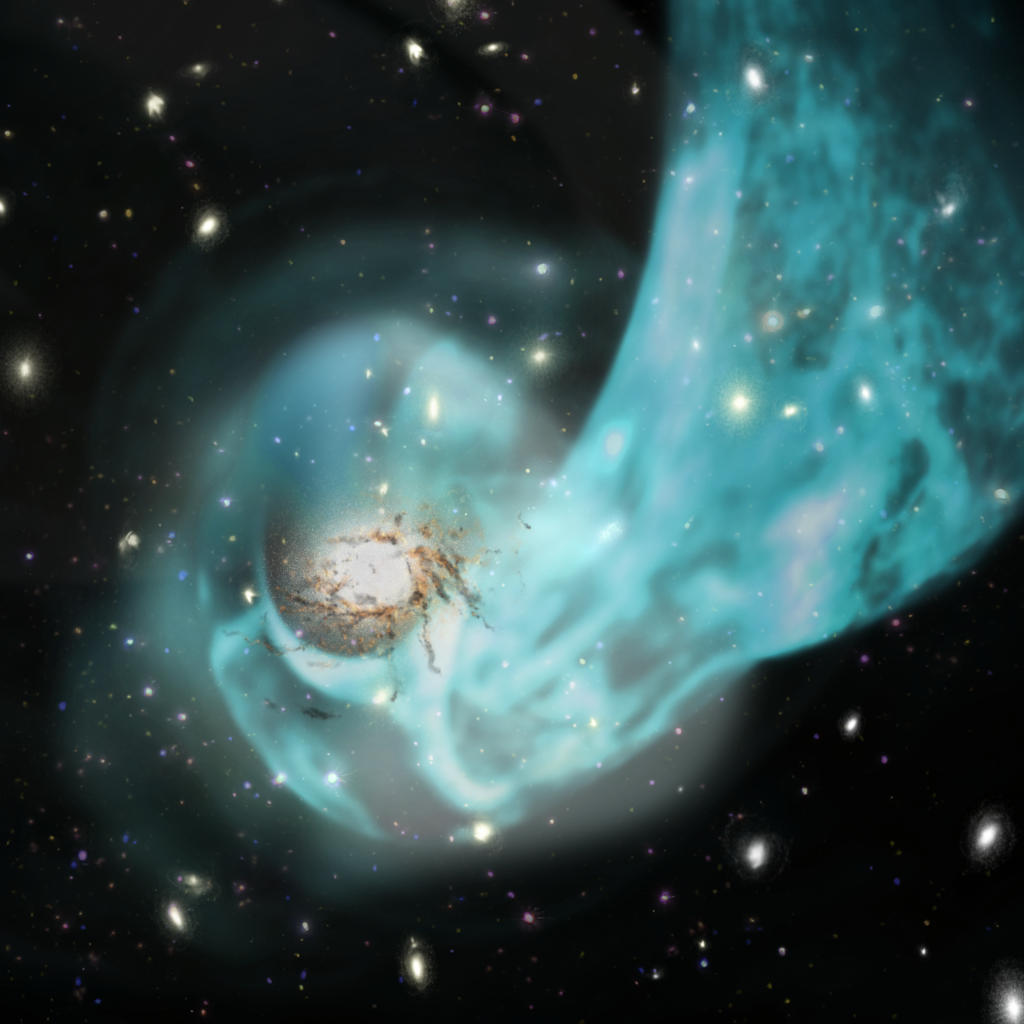

名古屋大学素粒子宇宙起源研究所の中澤知洋准教授が参加するXRISM国際共同研究グループ(XRISM Collaboration、以下「研究グループ」)は、地球から約1.5億光年離れたケンタウルス座銀河団の中心部に高温ガスの流れが存在することを世界で初めて発見しました。

銀河団は、無数の銀河が集まった宇宙で最大規模の天体です。銀河団の中には暗黒物質(ダークマター)と呼ばれる、まだ謎に包まれた物質が存在し、その強力な重力で周囲の大量の高温ガスを引き寄せています。その過程で、高温ガスはX線を放出し、冷却されます。銀河団の中心は非常に多くのX線を放射しており、強力に冷却されるはずですが、実際に観測すると高温に保たれたままで、どのようにして温度が維持されるのかは数十年来の謎でした。

今回、高精度な分光測定により、銀河団の中心部に高温ガスの流れがあることが確認できました。この流れが銀河団全体をかき混ぜることにより、中心部にエネルギーが供給され、高温状態が維持されるという機構が分かりました。また、この流れは銀河団が成長過程で経験した衝突や合体の痕跡を直接的に示すものであることが分かりました。

今後も高精度な分光測定により、銀河団の巨大構造の形成過程や、他の天体、宇宙全体の大規模構造の形成の解明に必要なデータが得られると期待されます。

本研究成果は「The Bulk Motion of Gas in the Core of the Centaurus Galaxy Cluster」として2025年2月12日『Nature』に掲載されました。

【研究背景と内容】

ビッグバンで宇宙が誕生して以来、重力の働きなどにより、星や太陽系、銀河が形成されてきました。これらの天体は徐々に集まり、衝突や合体を繰り返し、銀河団という、より大きな集まりを形成してきました。

この銀河団の中には、暗黒物質(ダークマター)と呼ばれる、まだ謎に包まれた物質が存在し、その強力な重力で周囲にある大量の高温ガスを引き寄せています。周囲にあるガスは銀河団に落ち込む際に、数千万度という高温になります。

高温ガスはX線を放出するため、X線観測を通じて銀河団の内部の様子を詳しく知ることができます。通常、X線を放出し続けると天体はどんどん冷えていきます。銀河団の中央部では高温ガスがX線でひときわ明るいため、強く冷却されているはずが、これまでの観測からそのような様子は見られませんでした。これは何らかの仕組みで高温が保たれていることを示しています。しかし、どのようにして温度が維持されているのかは大きな謎でした。

本研究グループは、地球から約1.5億光年の距離にある「ケンタウルス座銀河団」を対象に2023年12月から2024年1月にかけて観測を行いました。銀河団内部の高温ガスの動きを捉えるには、銀河団から放出されるX線のエネルギーを高精度で測定する必要があります。XRISMに搭載された軟X線分光装置「Resolve」は、従来の装置と比べて約30倍の分光性能を持っているため、高温ガスの細やかな動きや速度を正確に測定することが可能になりました。

観測の結果、ケンタウルス座銀河団中心部の高温ガスが毎秒130〜310 kmという速さで地球の方向に流れていることが分かりました。銀河団の中の高温ガスの乱れ(乱流)が少ないことも分かりました。つまり、銀河団中央部の巨大ブラックホール周辺で局所的な加熱が起きているわけではなく、銀河団の高温ガスが「全体的にかき混ぜられる」ことで、中心部に熱が供給され、高温状態が維持されているという仕組みが明らかになりました。

また、コンピュータによる天体シミュレーションとの比較から、このような高温ガスの動きは、過去の銀河団同士の衝突や合体により引き起こされたものだと判明しました。

【成果の意義】

今回の観測は、銀河団内部の高温ガスの動きをこれまでにない精度でとらえた初めての成果です。銀河団中心部でなぜガスが高温を保てるのかという謎に対し、衝突や合体による中心部の「かき混ぜ」が大きな役割を果たしていることを示し、今後の研究を進める大きな一歩となりました。

今後もXRISMによる高精度な分光測定により、新しい視点とデータが提供される見込みです。銀河団という巨大な構造がどのように進化していくのか、他の天体の形成過程はどうなっているのか、さらには、銀河団のみならず宇宙全体の大規模構造の形成や進化に関する研究に対しても理解が深まることが期待されます。

【名古屋大学の貢献】

名古屋大学のチームは、観測直後からデータ解析に参加し、銀河団の高温ガスの動きをどう解釈すべきかなどの議論に貢献するとともに、XRISM衛星の運用サポートも担っています。同チームを率いる中澤 知洋(なかざわ かずひろ)准教授は、今回の研究成果について次のようにコメントしています。

「これまでの観測から、ケンタウルス座銀河団の中心では、重元素の分布に偏りがみられたり、低温ガスが固まっているのにもかかわらず温度が冷え切っていなかったりする現象が確認されていました。そのため、今回の観測前はごちゃごちゃした複雑なガスの運動を想定していました。しかし、XRISMのデータ解析の結果、高温ガスの運動速度が可視光観測と大きく異なり、また銀河団内部の乱流も小さいことが判明し、驚きの連続でした」さらに、中澤准教授は「画期的な装置で宇宙を観測することで、驚くような予想外の結果が次々と見つかり、宇宙の理解が一層深まることを実感しています。」とも述べています。

【用語説明】

注1)X線天文衛星XRISM(クリズム)

2023年9月に打ち上げられ同年12月から運用を開始した宇宙X線観測衛星。高いエネルギー分解能のX線分光器「Resolve(リゾルブ)」と広い視野のX線撮像器「Xtend(エクステンド)」を搭載している。銀河や銀河団の高温ガスから発せられたX線を、かつてない精度で測定することで、物質やエネルギーの流転を調べ、天体の進化を解明する。

【論文情報】

雑誌名:Nature

論文タイトル:The Bulk Motion of Gas in the Core of the Centaurus Galaxy Cluster

著者:XRISM Collaboration

DOI: 10.1038/s41586-024-08561-z

URL:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08561-z

関連リリース

- XRISMが捉えた!ケンタウルス座銀河団に吹く「風」 銀河団〜中心部の高温ガスの流れと銀河団の形成過程の痕跡を発見〜 – 名古屋大学

- X線分光撮像衛星(XRISM)観測成果の科学誌「Nature」論文掲載 – 国立天文台

投稿 【研究成果】XRISMが捉えた!ケンタウルス座銀河団に吹く「風」〜 銀河団中心部の高温ガスの流れと銀河団の形成過程の痕跡を発見〜 は 名古屋大学 素粒子宇宙起源研究所(KMI) に最初に表示されました。